近日,浙大一院精神卫生中心胡少华教授团队联合浙江大学求是高等研究院张韶岷教授团队,在国际上首次将经颅时域

干涉电刺激(tTIS) 这一创新性无创深部脑刺激技术应用于双相障碍抑郁发作患者的临床干预,通过精准靶向大脑奖赏

系统的关键核团——伏隔核,在短短5天内即实现抑郁症状与认知功能的双重改善,为突破双相抑郁治疗困境提供了全新

的技术路径,成果发表于国际精神病学领域顶级期刊《Molecular Psychiatry》。

双相障碍是重大公共卫生问题,具有高自杀、高致残、高复发的特征,临床往往病程呈慢性化,严重影响患者的社会功

能,对家庭和社会也造成较大影响,一直是精神卫生诊疗的重点挑战。临床实践中,双相障碍分为双相I型和双相II型,

情感发作更多以抑郁发作为主,伴有思维迟缓、意志活动减退、认知下降、睡眠饮食节律紊乱症状,严重者可以出现幻

觉、妄想等精神病性症状,甚至自杀意念和自杀行为。目前对双相障碍抑郁发作主要以心境稳定剂的药物干预为主,但

其存在起效延迟、应答率低、镇静肥胖等临床痛点。同时,目前现有的无创脑调控技术受限于物理约束,无法针对深部

脑区的关键核团进行刺激调控。

tTIS技术革命性地采用了双通道交流电干涉的创新原理:通过在头部施加两路具有频率差的高频交流电,利用其在大脑

深部产生的干涉效应,形成能够有效调制神经元活动的低频包络波。在本研究中,tTIS技术首次真正实现了对伏隔核等

深部脑区的无创精准靶向干预,为验证抑郁发作的核心神经机制和临床精准快速改善抑郁核心症状-快感缺失提供重要的

技术手段。

本研究严格纳入25名符合DSM-5诊断标准的双相抑郁患者。研究团队为每位患者构建了基于个体MRI的头部电磁模型,

通过计算超过400万种可能的电极配置,优化选择出能够最大限度将干预电场聚焦左脑伏隔核同时最小化非靶区刺激的

最优方案。

患者接受仅为期5天、每天2次,共计10次的高强度tTIS干预。相关临床干预结果令人振奋:

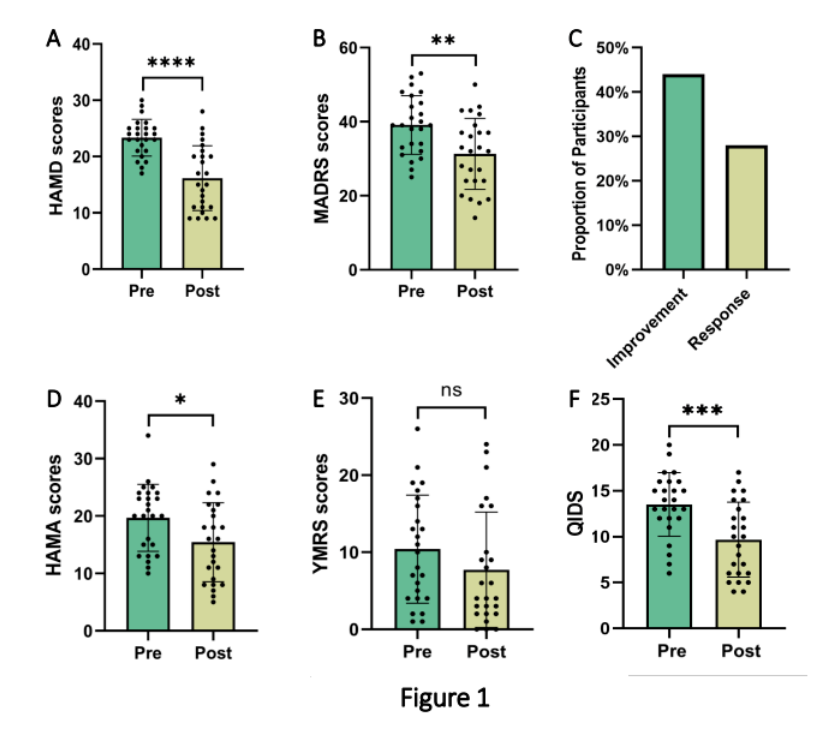

抑郁症状快速缓解:汉密尔顿抑郁量表(HAMD-17)评分从基线23.36显著降至16.16(p < 0.0001),蒙哥马利抑郁评定

量表(MADRS)从39.12降至31.28(p < 0.01)

临床应答率高:44%患者达到早期起效标准,28%达到临床有效标准。

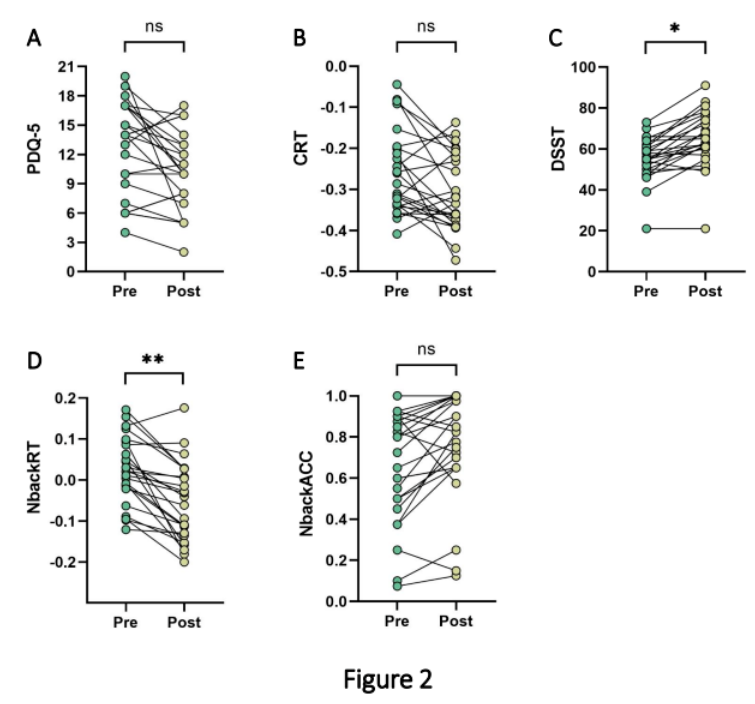

认知功能多维提升:通过THINC-it成套认知评估发现,患者在处理速度(DSST)和工作记忆(N-back) 等核心认知领

域表现出显著增强。

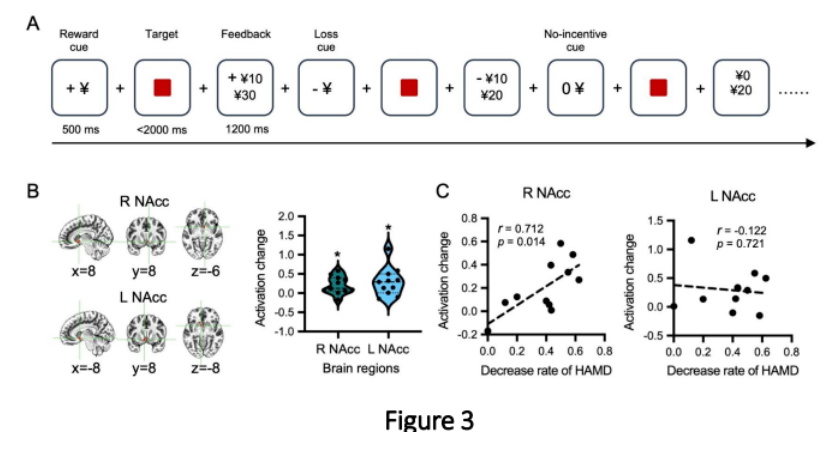

研究团队进一步通过功能磁共振成像结合金钱激励延迟任务,深入探索了tTIS的作用机制。结果显示,干预后患者在奖励

预期阶段双侧伏隔核激活显著增强,且右侧伏隔核激活程度与抑郁症状改善程度呈显著正相关(r = 0.712, p = 0.014)。

这一发现首次在人体中证实tTIS可通过调节奖赏系统关键节点的功能活动而发挥抗抑郁作用,为理解其作用机制提供了直

接的神经影像学证据。

在整个干预过程中,仅报告轻微且短暂的头皮不适,无任何严重不良事件发生,更值得注意的是无转躁风险,证明了

tTIS在双相障碍抑郁发作的敏感人群中较好的安全性与耐受性。

综上所述,tTIS技术首次实现在双相障碍患者中从皮层调控迈向深部干预的新纪元,通过个体化建模引导的靶向治疗,

证实个体化精准刺激的临床优越性,解决了传统无创神经调控技术无法精准干预深部脑区的痛点。尤其对双相障碍患者

抑郁发作提供新选择,为精神疾病神经调控开辟新范式。目前,团队已经启动全国多中心验证性临床研究,为tTIS临床

广泛应用提供更多科学依据。

浙大一院胡少华教授、浙大求是高等研究院张韶岷教授、浙大脑机智能全国重点实验室专聘研究员周晖为共同通讯作者,

浙大一院精神卫生中心周和统、西湖大学王敏敏研究员、浙大祁双钰博士研究生为共同第一作者。本研究由国家重点研

发计划项目(2023YFC2506200)支持,同时得到了南湖脑机交叉研究院、良渚实验室、脑机智能全国重点实验室、浙

江大学脑科学和脑医学学院、全省精神障碍精准诊疗重点实验室的大力支持。衷心感谢所有参与临床研究的患者和家属。