当今,管住嘴、迈开腿,是很多人崇尚的健康信条。适度控制饮食,保持适当的体重,对健康至关重要——

但有一种死亡风险较高的疾病,会披着减重的外衣,以自律为借口,把控制饮食变成执念,从“节食”滑向“厌食”的深渊

5月初,浙江大学医学院附属第一医院精神卫生科主任胡少华教授专家门诊,来了一位瘦骨嶙峋的小患者。这位身高161

cm的初二女生小琳(化名),体重只有37公斤,手臂细得像芦苇秆,陪同而来的家长满眼担忧。

“瘦是我唯一能做好的事”

在诊室里,小琳回忆道:“去年期末,班上女生总聚在一块讨论‘谁的腿更细’,当时我100斤出头,觉得自己可以再

瘦点。”为此,她暗下定决心,暑假要努力减重。

小琳给自己制定了严苛的计划:计算每样食物的热量,隔天“液断”(只喝无糖饮料),每天雷打不动跑步半小时。那

时,爸爸妈妈谁也没当回事。开学的时候,体重掉了8斤,同学见了都说“你太厉害了”!

“那种被夸赞的感觉,比考了全班第一还爽。”小琳说,这份成就感让她上瘾,希望自己更瘦一些。

当体重降到85斤时,她发现自己停不下来了。看到米饭就觉得“会胖回去”,吃到半饱就强迫自己放下筷子。偶尔忍不

住多吃了两口,就偷偷跑到厕所催吐。小琳开始回避聚餐,把妈妈做的红烧肉埋在米饭底下假装吃掉,甚至会因为同学

说“你好像没以前有气色”而偷偷哭——在她的认知里,“没气色=还不够瘦”。

“那时候,我觉得变瘦是唯一能做好的事。”小琳吐露,她从初中开始班级名次下滑以及父母忙于工作的疏离,都让她

感觉挫败,为此“变瘦”成了她证明自己的唯一途径。

直到今年春天,班主任忍不住联系她家长:“小琳太瘦弱了,校服穿得像挂在衣架上,真的需要加强营养。”

原先没有关注女儿身形的父母,这时才惊觉,孩子已经脸颊凹陷,连走路都轻飘飘的。去当地医院营养科就诊后,在医生的建议下来到浙大一院精神卫生科。

这种病死亡风险是同龄人的6倍

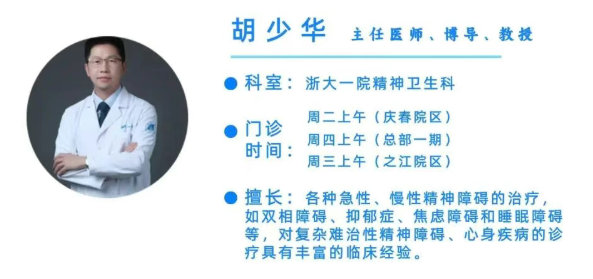

“小琳这种情况是典型的神经性厌食症”,胡少华教授表示,这是一类进食障碍。神经性厌食症患者病理性怕胖,主动

控制饮食并且体重低于正常水平。他们往往存在完美主义个性,自我否定和批判性强,有些在个性发展的早年,曾有各

种创伤经历,造成自卑和对现实状态的不满,甚至对现实的失控感,继而产生对体重的过分关注和内心操控欲。

这个病最狡猾的地方,就是用“节食”“减肥”作为伪装,而它对身体的摧残是系统性:长期营养不良导致内分泌紊乱,

电解质失衡可能诱发心律失常,代谢率骤降会引发皮肤干燥、脱发,肌肉萎缩导致体力衰退,而大脑海马体萎缩还会损

伤记忆与认知功能。据研究统计,罹患厌食症的年轻女性,其面临的死亡风险竟高达同龄女性的6倍,且病程越长,风险

越高。在胡少华教授的建议下,小琳住院接受心理治疗,同时加强营养。

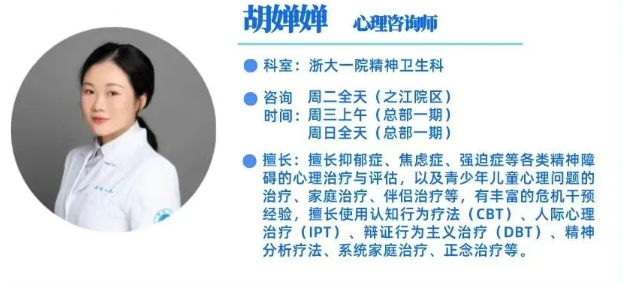

经过浙大一院精神卫生科心理治疗师胡婵婵的认知行为治疗,发现小琳的经历里藏着厌食症的典型信号,进一步证实了胡

少华教授的诊断。

用“控制饮食”对抗生活

专家在治疗中发现,小琳的减肥执念其实是对成绩下滑的无声反抗:“数学考砸的时候,看到体重秤数字下降,就觉得

至少我还有一件事能做好”。

胡婵婵心理治疗师解释,当人们在工作、学习中感到无力,控制饮食可能成为他们潜意识里唯一能抓住的掌控感。

你的眼睛可能在撒谎

明明38公斤的体重已远低于健康标准,小琳却总感觉肚子上还有赘肉。

这种“瘦到脱相仍觉胖”的认知,在医学上叫“体象障碍”,因为长期饥饿导致的营养不良会改变大脑功能,负责判断

体型的顶叶皮层“罢工”,让患者陷入永远觉得自己不够瘦的循环。

家庭关爱存在盲区

小琳的父母说:“平时忙于工作,孩子要钱就给,别的也不太管。基本只有期中考试、期末考试会过问一下孩子的成绩

情况。”

这种“物质满足+成绩至上”的相处模式,在很多家庭里常见,但物质的满足不等于情感的陪伴。当人们的感受始终不

被理解、情绪始终无处释放,就可能用身体发出求救信号,催吐、节食这些极端行为,本质上是希望被人“看见”。

经过3个月的治疗,小琳的体重稳定在45公斤,但还需坚持接受心理治疗和营养摄入,同时构建良好的家庭关系和支持系统。

别让情绪偷走你对生活的欲望

可能许多人是无法理解这些进食障碍的患者们的,进食,是人类的基本欲望,有什么比好好吃饭更重要的呢?

或许,你也有过类似的瞬间:为了赶完堆积如山的工作,硬是熬到深夜都顾不上吃一口饭,被怒火冲昏头脑时,

再好的美食摆在面前,也毫无胃口。心里塞满悲伤和迷茫,连吞咽都觉得费力。紧张到嗓子眼发紧,别说吃饭,

连喝口水都觉得困难。反过来,你是否也曾在极度悲愤时,恨不得把冰箱里的食物一扫而空,只有往嘴里塞东西,

才能暂时压下心里的苦?

如果这些从不发生或者只是偶尔发生,你总能好好吃饭,那真的很棒。毕竟吃饭从来都不是小事,吃得香、睡得稳,

是身体健康的根基,但如果进食异常发生得越来越频繁,就需要警惕疾病的种子乘虚而入。

健康的美从来不是骨瘦如柴,体重只是秤上的一串数字,既定义不了你的努力,也衡量不了你的价值。

更不该成为自我苛责的指针。

请记得,进食障碍不是意志力问题,而是需要治疗的疾病,如果发现体重骤降、月经紊乱、反复催吐等信号,

一定要及时就诊。好好吃饭是对自己最朴素的温柔,与其用极端方式减重,不如试试均衡饮食配适度运动。

愿我们都能热爱生活,接纳自己本来的样子。

参考文献:

科普中国:这种死亡率超高的精神疾病,正在悄悄找上中国女性