近日,浙江大学医学院附属第一医院精神卫生中心来建波特聘研究员、胡少华教授研究团队联合在《BMC Medicine》

杂志(中科院一区,IF 8.3)发表了题为“Gut microbiota links to cognitive impairment in bipolar disorder via modulating

synaptic plasticity”的最新研究。本研究发现,肠道菌群可能通过调节神经可塑性,在双相障碍抑郁发作患者的认知损害

中发挥关键作用,为理解这一疾病的认知损害机制及开发新疗法提供了重要线索。

双相障碍是一种复杂且易复发的精神疾病,通常表现为躁狂(或轻躁狂)与抑郁的交替发作。其中,认知损害是双相障

碍棘手的临床症状之一,即使在缓解期,患者也可能持续遭受认知损害的困扰,表现为注意力、记忆力、执行功能等方

面的缺陷,严重影响生活质量和疾病预后。然而,双相障碍认知损害的潜在机制长期以来并不明确。

影响宿主的行为和情绪调节。此次研究正是聚焦于肠道菌群与双相障碍抑郁发作患者认知障碍的关联,探索其是否通过

调节神经可塑性发挥作用。

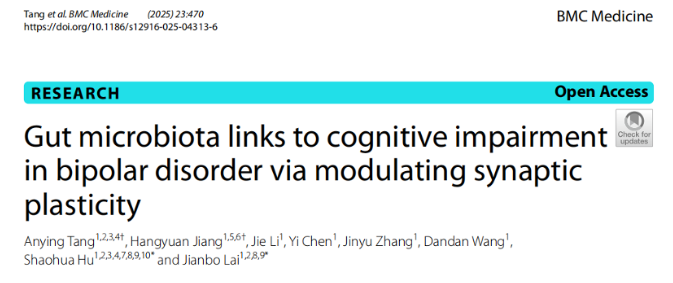

研究团队纳入了三类人群:无认知损害的双相障碍抑郁发作患者(BD-nCI)、有认知损害的双相障碍抑郁发作患者

(BD-CI)以及健康对照人群(HCs),通过16S rRNA 测序分析了他们的肠道菌群结构,并分析了特定菌属与临床指标(如认

知测试分数、抑郁程度)的相关性。

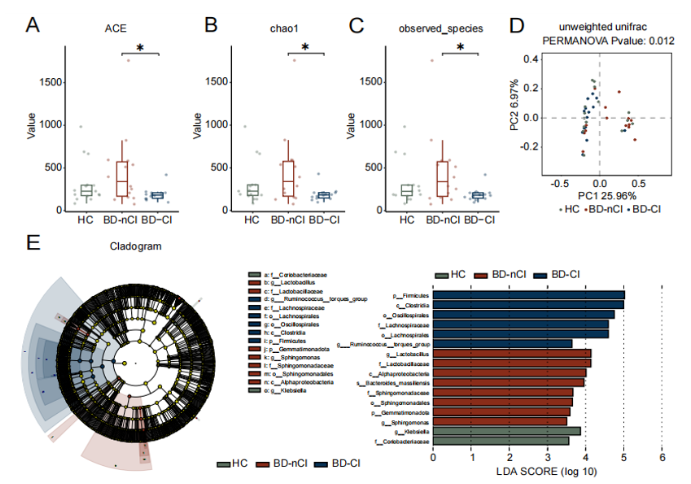

研究发现,BD-nCI、BD-CI 与健康对照人群的肠道菌群多样性和组成存在显著差异。其中,与糖代谢相关的菌属(如

Prevotella, Faecalibacterium, Roseburia)与认知功能测试分数相关,而与炎症相关的菌属(如Lachnoclostridium,

Bacteroides)则与抑郁严重程度相关。

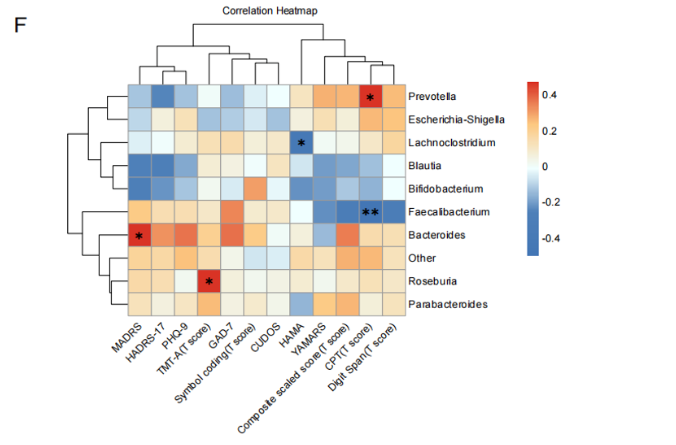

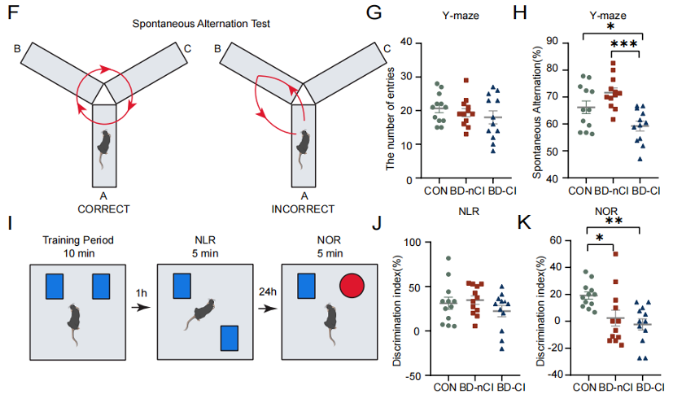

为进一步验证肠道菌群的作用,研究人员将三类人群的粪便菌群分别移植到经抗生素处理的小鼠体内,观察小鼠的行为

变化(如抑郁样行为、认知能力),并检测小鼠前额叶神经元的树突复杂性和突触可塑性。此外,他们还通过给BD-CI 菌

群移植的小鼠补充健康人的肠道菌群,验证肠道菌群的可调节性。

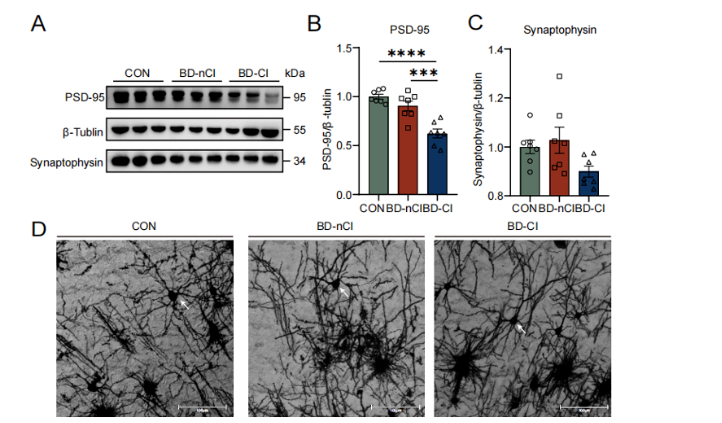

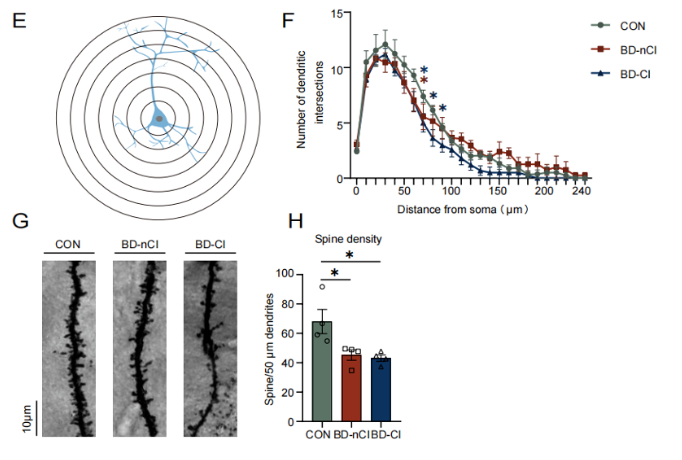

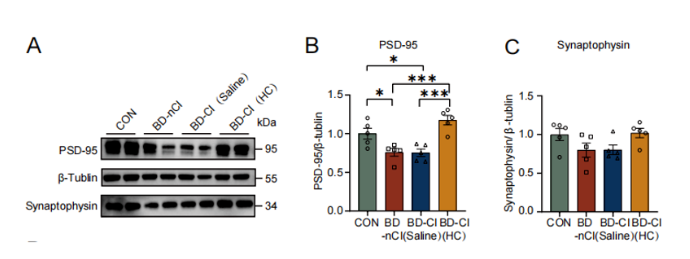

动物实验显示,接受BD-CI 患者菌群移植的小鼠出现了明显的抑郁样行为,工作记忆和物体识别记忆受损,且前额叶神

经元的树突复杂性降低、突触可塑性(如PSD-95 蛋白表达,与突触功能相关)受损程度比接受BD-nCI 患者菌群移植的

小鼠更严重。

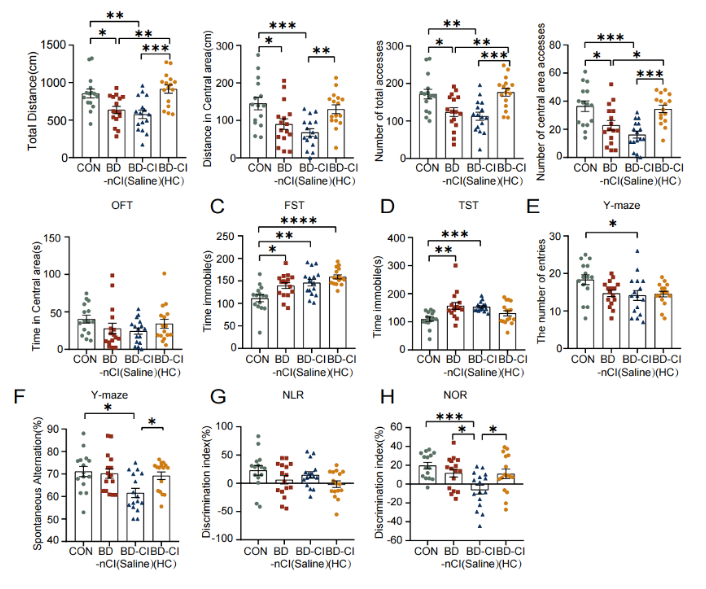

更重要的是,当给这些BD-CI 菌群移植的小鼠补充健康人的肠道菌群后,其情绪和认知异常、神经元可塑性损伤等情况

均得到了部分改善,进一步证实了肠道菌群在其中的关键作用。

该研究首次系统描述了双相障碍伴认知损害患者的肠道菌群特征,明确了肠道菌群通过调节神经可塑性影响双相障碍患

者认知功能的潜在机制。这一发现不仅加深了对“肠-脑轴”在精神疾病中作用的理解,更为改善双相障碍患者的认知障碍

提供了新思路——未来或可通过靶向肠道菌群(如益生菌、粪菌移植等),为患者带来新的治疗选择。

浙江大学医学院汤安英博士生和浙江大学爱丁堡大学联合学院大三本科生蒋杭沅为本文的共同第一作者,浙大一院精神

卫生中心来建波特聘研究员、胡少华教授为本文共同通讯。本研究由国家重点研发计划项目(2023YFC2506200)、山

东济南微生态生物医学重点实验室研究项目(JNL-2023001B)、国家自然科学基金项目(82201676、82471542)资助

完成。研究得到了全省精神障碍精准诊疗重点实验室、浙江大学脑科学和脑医学学院、南湖脑机交叉研究院及良渚实验

室等平台的大力支持。